LE PAROLE DI L

Quante volte

Quante volte con improvvidi “cazzeggi” giuridici ci scagliamo noi detenuti con improbabili certezze contro la cosiddetta ” discrezionalità” del Magistrato di fronte ad una sua ordinanza? Senza rendercene conto difendiamo interessi non nostri che non ci appartengono, interessi ” diciamolo pure ” apertis verbis” di “classe ” .

Pochi giorni fa la Giudice Valeria Ciampelli ha deciso di applicare la misura cautelare del solo divieto di dimora ad una donna , Zaira, di Tor Bella Monaca difesa dalla avvocata Manila Salvatori. Zaira era stata fermata dalla Polizia con alcune dosi di crack ed eroina. Non era la prima volta: una donna disperata con un marito morto in un incidente , con dei bambini senza futuro , prospettive di lavoro, nulla. La Giudice ben lungi dal sollevare in modo “lombrosiano”il sopracciglio e percependo il dramma di questa donna e la condizione di marginalità sua e dei suoi bambini che con un padre ormai deceduto ed una madre in galera chissà dove sarebbero finiti ha deciso di attenuare la misura.

Senza la discrezionalità , senza questo strumento di garanzia tanto inviso al garantismo di classe, quello a corrente alternata per intenderci dove si è deboli con i” colletti bianchi”e duri e puri con i “poveracci” tutto questo non sarebbe potuto accadere.

Quante volte anche noi detenuti ci lasciamo andare a supercazzole giuridiche il Giudice non è un” algoritmo” e non è ancora subalterno al potere politico.

Un atto di giustizia

Poche settimane fa un decreto del tribunale civile di Matera ha ordinato alla ASL di eseguire una risonanza magnetica ad una donna di 51 anni che da settimane a causa di alcuni noduli al fegato cercava di sottoporsi a questo accertamento. La donna non aveva i soldi era in uno stato di indigenza , un quadro disperante insomma, e non poteva per fare in fretta , attesa la gravità , rivolgersi ad un privato. Salvifico è stato il provvedimento di un Giudice ,il dott. Angelo Franco, il quale accogliendo il ricorso dell’avvocato Angela Maria Bitonti , Presidente dell’Associazione per la tutela dei diritti dell’ uomo I’ “ADU“, ha poi consentitola TAC.

Noi detenuti pervasi, è comprensibile, da un pregiudizio ideologico, (siamo o siamo stati pur sempre in carcere a seguito di una condanna emessa da un magistrato) ci saremmo aspettati tutto tranne che vedere un magistrato porre coraggiosamente rimedio questo singolo caso . Ciò che traspare in modo evidentissimo è la selvaggia privatizzazione ispirata da lobbies economiche che in nome del” profitto” e forti della loro presenza nei consigli di amministrazione, condiziona le scelte dei politici” sponsorizzandone” la loro elezione in Parlamento.

Un plauso a questo Giudice che potremmo dire ha dato coraggio alle paure di questa donna, alla sua disperazione, alla sua marginalità.

“Sconfiggere la povertà non è un atto di carità, è un atto di Giustizia”.

Nelson Mandela

Il passato che non passa

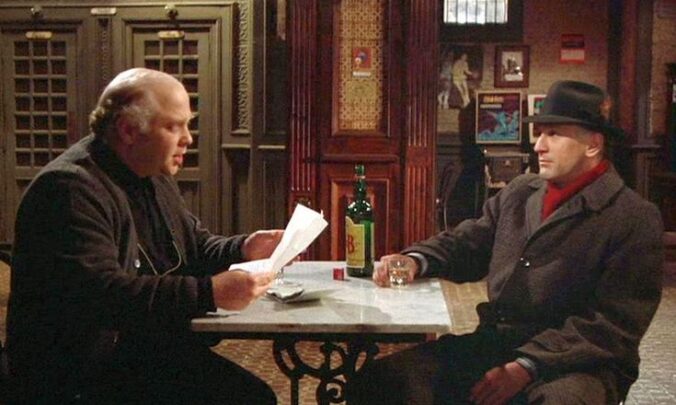

“A noi…II dovere di reprimere!” è la frase di un film …

La guerra agli ultimi, ai marginali ai migranti alle mamme detenute con figli minori ai detenuti quelli ristretti in carcere e quelli rinchiusi senza titolo nei C.P.R., la guerra nei loro confronti è già cominciata con l’inasprimento delle pene. Si creano nuove norme, si assimila la resistenza passiva del detenuto che disobbedisce a quella del detenuto violento, si fa la stessa cosa con i ragazzi ambientalisti considerati con le nuove norme alla stregua di terroristi.

Tutto questo con buona pace dei reati finanziari e fiscali ed anche quelli di mafia dove il “bottino” il mal tolto o chiamatela come credete la “refurtiva” è di gran lunga superiore.

Questa è la predicazione di chi ci governa, del “Presidente del Consiglio” (non ama le declinazioni al femminile e non la chiameremo” la Presidente” vittima com’è della sua concezione patriarcale) che si dice “orgogliosa” di questo pacchetto sicurezza.

Siamo ormai al balconismo recidivo non più a Piazza Venezia ma poche centinaia di metri più in là a Palazzo Chigi.

“La città è malata ad altri spetta il compito di educare e di curare, a noi il dovere di reprimere la repressione è il nostro vaccino!”

Sono le parole di Gianmaria Volontè nel panni di un funzionario di polizia nel celebre film del 1970 di Elio Petri “Un cittadino al di sopra di ogni sospetto”.

Il passato che non passa, bellezza.