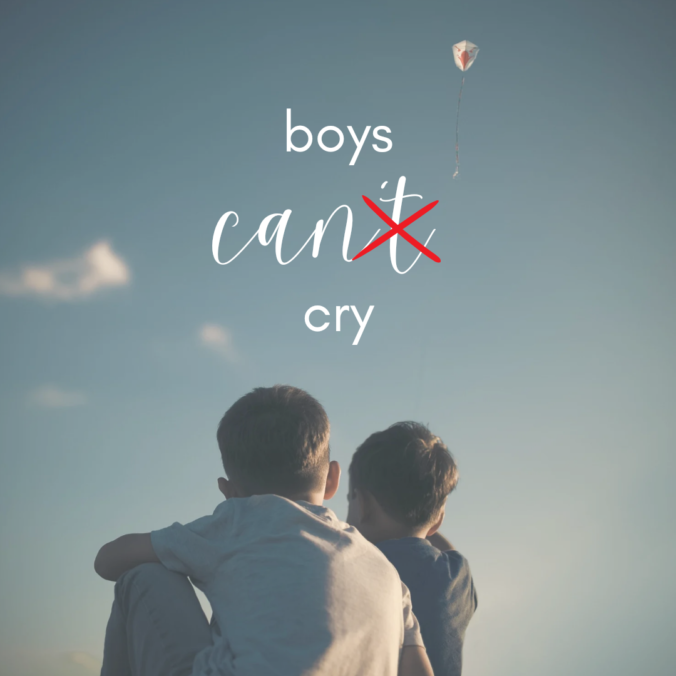

Assorbire il cambiamento – Vivere il ciclo in carcere

-

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE SULLE QUESTIONI RELATIVE LE MESTRUAZIONI IN CONDIZIONI RISTRETTE

-

RACCOLTA E DONAZIONE DI SLIP MESTRUALI E ASSORBENTI PER LE PERSONE DETENUTE

Nella Giornata Internazionale della Donna vogliamo condividere e rendere ufficialmente pubblico il progetto che stiamo tessendo da mesi: “Assorbire il cambiamento”. Sono importanti le ricorrenze, sì ma non ci bastano.

Nel 2024 continua a versarsi un mare di discriminazioni, abusi e violenze sui corpi e le vite delle donne. Le lotte per i diritti, per i mutamenti necessari delle pratiche e politiche egualitarie delle identità di genere tutte si scontrano con una realtà nutrita da una cultura patriarcale, maschilista e paternalistica che ha costruito nei secoli profondi solchi nell’identificare gli individui secondo un netto binarismo e caratterizzarli seguendo principi che inneggiando alla “verità naturale e biologica” hanno finito per determinare gli squilibri di potere che ancora oggi segnano i rapporti tra gli esseri delle comunità umane internazionali.

L’otto marzo è tutti i giorni, come il venticinque novembre, come ancora tutte le giornate nazionali e internazionali istituite per ricordare e promuovere i diritti umani.

Cogliamo oggi l’opportunità per tornare a parlare di carcere al femminile. Ci siamo chiest3: come vivono il ciclo le persone recluse negli istituti penitenziari italiani? Gli assorbenti per le persone detenute sono abbastanza? Come vengono consegnati?

Il P.I.D. Pronto Intervento Disagio Onlus, in occasione della Giornata dell’Igiene mestruale del 28 maggio, organizza una Campagna di raccolta assorbenti per il carcere femminile e per le persone in esecuzione penale esterna ospiti all’interno di strutture di accoglienza.

La campagna, iniziata due anni fa, con la collaborazione di altre realtà del terzo settore romano, quest’anno prende il via sotto nuove vesti grazie al progetto “Assorbire il cambiamento”, a sua volta parte del più ampio progetto “POSTER. Pratiche oltre gli stereotipi”.

Tra le attività promosse, oltre alla donazione di assorbenti per le persone detenute, sono previsti laboratori e incontri all’interno di Istituti femminili per promuovere maggiore consapevolezza sulle tematiche riguardanti il ciclo mestruale e la conoscenza dei “nuovi” prodotti igienico sanitari più ecologici quali coppetta, slip e mutande assorbenti.

Il progetto ha lo scopo di portare un beneficio concreto alle persone recluse grazie alla donazione di materiali sanitari, di accendere l’attenzione della società, delle istituzioni e della cittadinanza sulla condizione delle donne recluse, nonché di raggiungere un cambiamento sistemico della questione affrontata.

Le donne sono una piccola minoranza della popolazione detenuta, poco più del 4% (2.392 secondo i dati rilevati fino al 31 dicembre 2023) e si confrontano con tutte le problematiche legate al sistema penitenziario, alle quali si aggiungono specifiche questioni, accentuate dal fatto che la detenzione è pensata per un mondo al maschile che non prevede le diverse identità di genere.

In carcere gli assorbenti, così come altri prodotti consentiti, possono essere acquistati attraverso il cosiddetto “sopravvitto”, una sorta di negozio interno all’Istituto Penitenziario al quale possono accedere solo coloro che hanno soldi sul conto corrente interno. Chi non ha possibilità economica e di conseguenza non può acquistare, deve adeguarsi alla fornitura dell’Amministrazione Penitenziaria che, se non trascura questo aspetto, non riesce a garantire la scelta di un modello, di una marca o le quantità necessarie di assorbenti in base alle singole esigenze.

La raccolta di assorbenti per le persone detenute comincia venerdì 8 marzo 2024 e si conclude giovedì 23 maggio 2024:

- si possono donare assorbenti classici di qualsiasi marca e modello e gli slip assorbenti, mentre i tamponi in carcere non possono entrare.

I materiali donati possono essere consegnati presso i seguenti punti di raccolta nei giorni e negli orari indicati:

- Casa delle donne Lucha Y Siesta: Via Lucio Sesto, 10 – Mercoledì dalle 11:00 alle 13:00, dalle 16:00 alle 17:00 e Giovedì dalle 12:00 alle 13:30.

- Associazione Libellula: Viale Giustiniano Imperatore 280/A – Lunedì dalle 15:30 alle 18:30.

- L’Archivio 14: Via Lariana, 14 – Mercoledì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00, Giovedì dalle 17:00 alle 19:00.

Se non si ha la possibilità di recarsi in uno dei precedenti punti di raccolta, i materiali possono essere spediti alla Sede legale della Cooperativa PID Onlus, all’indirizzo: Via Eugenio Torelli Viollier, 109 – 00157 Roma.

Continua a seguire gli aggiornamenti sui nostri canali social per saperne di più sulle questioni relative le mestruazioni in carcere, i tabù del ciclo e la raccolta di assorbenti per le persone detenute.